高一必修二《点到直线的距离》说课稿

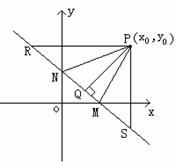

与x轴的交点M或与y轴交点N;或根据特殊情况的证法提示,过P点作x、y轴的平行线与直线

的交点R、S.或同时做x、y轴平行线.这样就收集到思路二、三、四.三种思路已经有了,它们的共性是什么?学生能观察出都在三角形中.我继续引导:能不能不构造三角形?而是其它数学相关量?我们刚学习了向量知识,能否用向量知识解决问题呢?(由于在前面学习的向量知识中,向量的模可以表示两点之间的距离,而证明两直线垂直时也已经用到向量知识,法向量又是本节课后阅读材料,本班学生基础和素质较好,在学习直线方向向量时已经布置阅读).

提出问题:线段的长度就是对应向量的模,那么如何求得向量

的模呢?根据实际情况提示一方面

的方向完全由直线的方向而定(与法向量共线),另一方面

的长度又与点P有关,它的长度又如何控制下来?所以有思路五,由师生一起分析,取法向量

=

,而

=

,以下只要求得

,就可以得到距离.

2.3 分工合作 自主完成

学生提出了不同的解决方案,究竟哪种好呢?如果让每位学生都去用不同解法探求,在课堂上时间显然是不允许的,但教学中又要培养学生的运算能力,如何解决这种矛盾呢?现代教育要求学生要有自主学习、合作学习能力,因此我叫学生对五种思路进行分组练习.

在学生求解过程中,我巡视,观看学生解题,了解情况,根据课堂时间的实际情况,选取做好的学生的解题过程用实物投影仪显示.这样不仅能让全体学生看到不同思路的具体解法,还能得出最佳解题方案,接着我展示最佳解题方案的规范步骤.目的让学生有良好的规范的书面表达习惯,起到教师典范的作用.

2.4 公式小结 概括提升

公式推导出,学生有了成功的喜悦.我也给予了肯定.但是由于公式的结果是一般情况得出的,而对于

,点在直线上是否成立,它们与

,点在直线外有什么关系?这并没有验证.而我们要求学生考虑问题要全面,为此我提出提问:①上式是由条件下

得出,对

成立吗?②点P在直线

上成立吗?③公式结构特点是什么?用公式时直线方程是什么形式?通过学生的讨论,使学生了解公式适用的范围:任意点、任意直线.同时体现整体认识和分类讨论思想.

依据新课程的理念,教师要创造性地使用教材.在公式的推导过程中,我做了和教材不同的处理方法:(1)先特殊后一般的证法,(2)多角度构造三角形,(3)知识联系,向量解决.目的是让学生在考虑问题时有特殊到一般的意识,符合学生认知规律,使问题的解决循序渐进.向量是新教材内容,是一种很好的数学工具,和解析几何结合应用是现在新教材知识的交汇点.而多角度考虑问题,发散学生思维.

(三)[变式训练 学会应用]

1、这一环节解决的主要问题是:

通过练习,熟悉公式结构,记忆并简单应用公式.通过例题的不同解法,进一步让学生体会转化(或化归)的数学思想.

2、具体教学安排:

由学生完成下列练习:

(1)解决课堂提出的实际问题.(学生口答)

(2)求点P0(-1,2)到下列直线的距离 :

①3x=2 ②5y=3 ③2x+y=10 ④y=-4x+1

设计说明:练习1的设计解决了上课开始提出的实际问题.练习2的设计故意选特殊直线和非直线方程一般式,主要强调在公式应用时,直线方程是一般式,应用公式的准确性.

例题(3)求平行线2x-7y+8=0和2x-7y-6=0的距离.

我选取的是课本例题,课本只有一种具体点的解法.我通过本节课的学习,让学生对知识从深度和广度上进行挖掘.通过几何画板的演示,让学生直观看到思考问题的方法.除了选择直线上的点,还可以选取原点,求它到两条直线的距离,然后作和.或者选取直线外的点P,求它到两条直线的距离,然后作差.由特殊点到任意点,由特殊直线到任意直线,从而延伸出两平行线间的距离.目的是在整个过程中,让学生注意体会解题方法中的灵活性以及转化等数学思想方法.

- ·上一篇:五年级数学下册《通分》说课稿

- ·下一篇:高考数学解三角形专项复习教案

《高一必修二《点到直线的距离》说课稿》相关文章

- › 高一必修二《两条直线的平行与垂直》练习题

- › 高一必修二《直线的方程》练习题

- › 关于高一生物复习方法:高一必修复习提纲

- › 荆轲刺秦王(人教版高一必修)

- › 人教版高一必修4文言文阅读同步训练

- › 人教版高一必修一英语教案

- › 高一必修二《直线与方程》课堂练习

- › 高一必修二《圆与方程》课堂练习

- › 高一必修二《直线、平面、简单几何体》练习题

- › 高一必修一《直线与平面垂直的判定(一)》教案

- › 高一必修二《点到直线的距离》说课稿

- › 高一必修二《圆的标准方程》的说课稿

- › 北师大版高一必修二数学教案

- › 北师大版高一必修三数学教案

- › 牛津英语高一必修一教案

- › 高一必修一《圆的方程》教学设计

- 在百度中搜索相关文章:高一必修二《点到直线的距离》说课稿

- · 人教版三年级《乘法估算》说课稿

- · 《平行四边形和梯形的认识》说课稿

- · 人教版小学数学第三册说课稿 两位数减两位数

- · 人教版小学数学一年级下册说课稿 《认识时间

- · 苏教版小学数学一年级上册说课稿 10的加减法

- · 人教版小学数学二年级下册说课稿 亿以内数的

- · 人教版小学数学二年级下册说课稿 探究三角形

- · 人教版小学数学三年级下册说课稿 除数是一位

- · 人教版小学数学三年级下册说课稿 《年、月、

- · 人教版小学数学四年级上册说课稿 1亿有多大

- · 数学二年级下册《统计》说课稿

- · 浙教版七年级数学《多项式与多项式相乘》说

- · 北师大版八年级上册数学《一次函数》说课稿

- · 湘教版八年级数学上册《一次函数的图像和性

- · 人教版高中数学《归纳推理》说课稿

- · 北师大版七年级数学《同底数幂的乘法》说课